Назад к блогу

Назад к блогу

16.07.2025

#интересные факты

Красота по-русски. Как ухаживали за собой женщины XIX века

Станислав Жуковский — Интерьер комнаты, 1920. Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева. Источник

Вообразите утро столичной барышни конца XIX века. За окном мерно постукивают копыта лошади извозчика, по двору спешит дворник с метлой, а в комнате — тишина, нарушаемая только звуком щётки, скользящей по волосам. Перед зеркалом, на резном туалетном столике аккуратно расставлены всевозможные флаконы, коробочки и баночки. Их содержимое удивило бы современного косметолога: здесь лепестки роз, духи с нотами сирени, ядовитые порошки, куски сала и небольшие амулеты. Всё — часть ежедневного ритуала, в котором смешивались забота о внешности, суеверия и немного алхимии.

Ароматы. От жасмина до скипидара

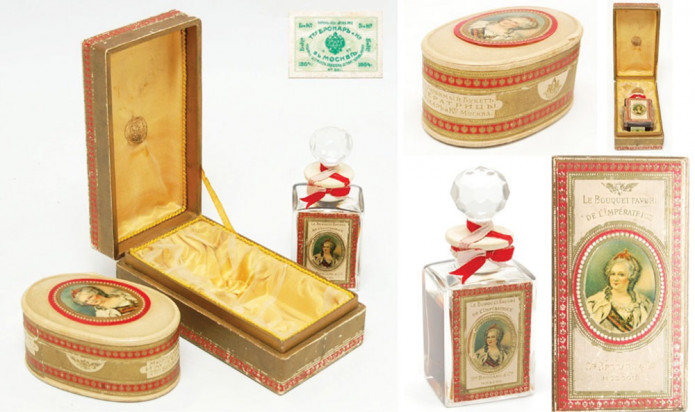

Духи «Любимый букет императрицы» от фабрики Анри Брокара. Источник

В дореволюционной России приятный аромат считался частью этикета и знаком хорошего вкуса. Женская косметичка редко обходилась без хотя бы одного флакона духов. Они были стойкими, насыщенными и, как правило, имели масляную основу.

Наибольшей популярностью пользовались ароматы розы, фиалки, ландыша, жасмина, сирени и бергамота. Парфюмерию ввозили из Франции — особенно ценились композиции из Граса, где издавна производили благовония на основе цветов. Однако и в России существовала собственная парфюмерная традиция. Первопроходцем в этой области можно назвать Анри Брокара, основавшего в 1864 году фабрику, впоследствии ставшую знаменитой под названием «Новая Заря». Его духи «Любимый букет императрицы» и «Клико» были уважаемы при дворе и пользовались спросом у горожанок.

Многие дамы готовили духи дома: настаивали лепестки на спирту или миндальном масле, добавляли эфирные масла сандала, лаванды или фиалки. Особой любовью пользовались саше — маленькие мешочки с душистыми травами. Их клали в корсеты, причёски, карманчики муфт или даже в перчатки.

Интересная деталь: одним из необычных компонентов, применяемых в те годы, был скипидар. Его использовали не только в медицинских целях, но и в косметике — добавляли в ванны для «освежения тела» и включали в духи для усиления стойкости и создания характерной древесной ноты. Хотя скипидарный шлейф сегодня кажется странным, тогда он воспринимался как «естественный» и уместный — особенно в зимнее время, когда требовались более стойкие и насыщенные ароматы.

Белила, румяна и щепотка мышьяка

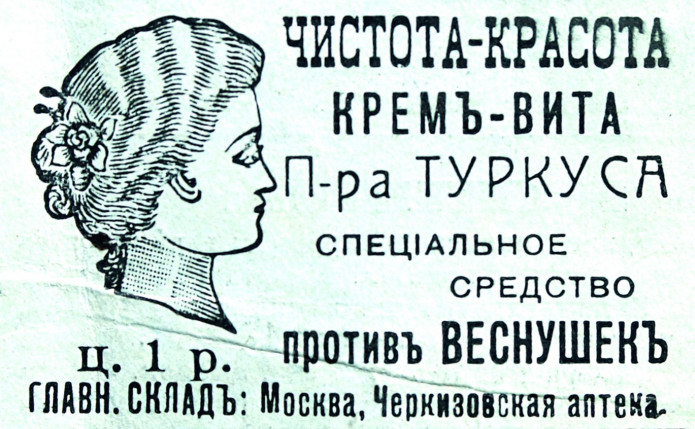

Реклама крема от веснушек. Источник

Пастельно-бледный цвет лица в XIX веке считался эталоном изящества и утончённости. Чтобы добиться этого, дамы наносили белила — плотную белую массу, нередко содержащую свинец. Такой макияж не только забивал поры, но и со временем отравлял организм: свинец накапливался в коже и крови, вызывая слабость, выпадение волос и, в тяжёлых случаях, поражение внутренних органов. Позднее появились более щадящие цинковые белила, но и они могли вызывать раздражение и шелушение кожи.

Щёки подрумянивали кармином — ярким красителем, получаемым из кошенили, высушенных самок мексиканской тли. Иногда кармин смешивали с розовой глиной, чтобы добиться более мягкого оттенка.

Особое место занимала косметика для глаз. Веки и брови подчёркивали сурьмой — порошком из антимонита (антимоновой руды), придававшим взгляду выразительность. Однако сурьма была токсичной и при регулярном применении могла вызывать воспаления и ухудшение зрения.

Среди особенно рискованных средств — настойки с мышьяком, ртутью или солями тяжёлых металлов. Их использовали для осветления кожи, избавления от веснушек и других «изъянов». Эти препараты продавались в аптеках под невинными названиями вроде «вода красоты» или «эликсир для лица». Эффект был быстрым, но краткосрочным, а последствия — серьёзными: ожоги, аллергии, интоксикации и постепенное ухудшение здоровья.

Уход за кожей. Кремы из сала и мёда

Василий Тимофеев — Туалет девушки, 1865. Третьяковская галерея. Источник

Основу ухода составляли кремы домашнего приготовления. Самыми доступными были составы на основе свиного или барсучьего сала. Их смешивали с воском, настойками трав или розовой водой, чтобы улучшить консистенцию и хоть как-то перебить довольно специфический запах. Аромат таких кремов оставлял желать лучшего, особенно если средство стояло слишком долго. Обычно их готовили на неделю вперёд и держали в прохладных кладовках или буфетах.

Популярными добавками были ланолин, мёд, яичный желток и даже коньяк. В уважающих себя домах обязательно имелось миндальное или оливковое масло. Его использовали для увлажнения кожи, ухода за кутикулой и снятия макияжа.

Косметические средства также могли содержать настой огурца, отвар петрушки, экстракты домашних трав и укропную воду — её особенно ценили за освежающий эффект для век. Для умывания модницы иногда использовали талую воду из чистого снега — считалось, что она мягче и благотворнее действует на кожу.

Всё это хранилось в стеклянных флаконах с фарфоровыми пробками — не столько из эстетических соображений, сколько для лучшей изоляции от воздуха.

Уход за волосами: мука, водка и ароматные уксусы

Павел Десятов — Девушка, расчесывающая волосы, 1840-е. Источник

Для ухода за волосами в ходу были масляные смеси на основе репейника, касторки и конопли. Их втирали в кожу головы, часто добавляя водку, горчицу или настой хрена — для укрепления корней и стимуляции роста.

Отдельной категорией были настои на яблочном или винном уксусе с добавлением лаванды, розмарина или шалфея. Такие средства придавали волосам блеск, облегчали расчёсывание и оставляли нежный травяной шлейф. Мыли голову редко — как правило, раз в неделю. Повседневный уход чаще сводился к «сухим» методам: на волосы наносили крахмал или специальную пудру, которые впитывали жир и грязь, а затем всё это тщательно вычесывали. Пудра, к слову, могла быть с ароматом розы, ванили или фиалки — но если под рукой ничего не было, не брезговали и обычной мукой.

Расчёски делали из кости, дерева или черепахового панциря, щётки — из натуральной щетины. Расчёсываться следовало утром и вечером: это считалось полезным для здоровья волос и, по поверьям, даже помогало прояснить мысли.

Зубной порошок и магия чистоты

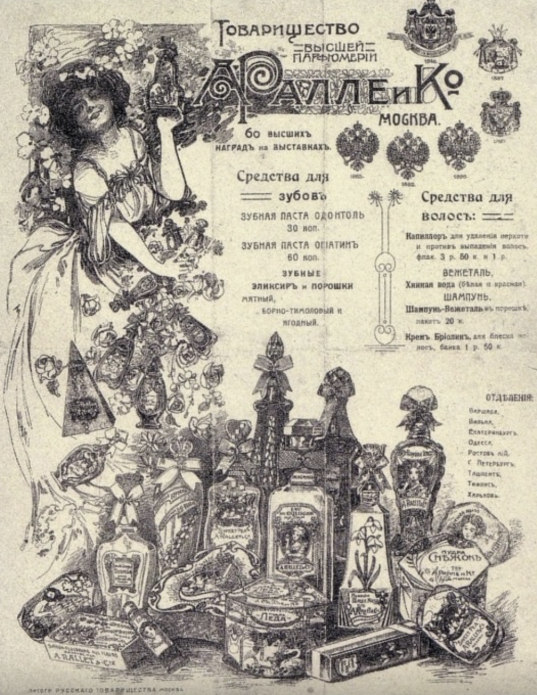

Реклама средств гигиены фабрики Альфонса Ралле. Источник

Гигиена в XIX веке была не столь регулярной, как сегодня, но в городских домах ей старались уделять особое внимание. На туалетном столике почти всегда стоял зубной порошок — чаще всего на основе мела с добавлением мяты, шалфея и иногда древесного угля. Щётки были жёсткими, из натуральной щетины, а потому процедура чистки зубов напоминала скорее лёгкое испытание.

Для полоскания рта использовали уксус с мёдом или водку с солью. В отдельных случаях прибегали к нашатырному спирту — он считался антисептиком и помогал «освежить дыхание». Некоторые модницы натирали зубы лимонной коркой: считалось, что это придаёт улыбке белизну, пусть и ненадолго.

Зеркала, амулеты и суеверия

Карл Брюллов — Гадающая Светлана, 1836. Нижегородский государственный художественный музей. Источник

Туалетный столик в доме горожанки был не просто уголком для ухода — он служил личным пространством, где сталкивались повседневность и вера в сверхъестественное. Перед зеркалом, помимо расчёсок и флаконов, нередко хранились украшения. Но рядом с ними часто лежали и вещи совсем иного рода, например, мешочки с сухими травами — полынью, девясилом, зверобоем. Им приписывали очищающую и защитную силу.

Были в ходу и порошки «на удачу» — продавались они под видом благовоний, часто с названиями вроде «для любви» или «на здоровье». Их добавляли в кремы, сжигали у зеркала или прятали в ящики с одеждой — особенно в дни растущей луны.

К числу популярных утренних ритуалов относилось умывание с серебряной монетой: считалось, что она защищает от дурного глаза и «очищает лицо» — не столько от пятен и прыщей, сколько от недоброго взгляда, зависти и тяжёлых мыслей.

Разумеется, существовали и запреты. Особенно осторожно относились к зеркалам. В одиночестве, при свечах, на них старались не смотреть — бытовало мнение, что можно увидеть не своё отражение, а нечто иное, тревожное. Потому на ночь зеркала завешивали платками, а в спальне — порой вовсе убирали.

Собрав всё это воедино, легко понять: косметичка русской женщины XIX века была частью её философии красоты. В ней удивительным образом сочетались наука и суеверие, забота и риск. Поддержание внешнего облика — как и сегодня — требовало времени, внимания и хитрости. Только вот вместо сыворотки с ретинолом был яичный желток, а вместо тонального крема — опасные белила. Но цель оставалась той же: быть восхитительной. И, пожалуй, именно это сближает нас с той эпохой — несмотря на все перемены.

Вам может понравится

2025.12.05

Рукописный девичий альбом воспринимается сегодня как предмет из прошлого, с сафьяновым переплётом, ровными рядами аккуратного чужого почерка и засушенным цветком между страницами.

2025.04.22

Чувство эстетики можно тренировать так же, как и любое другое. Внимательность к деталям, интерес к цветам и текстурам, наблюдательность — всё это формирует насмотренность и делает мир вокруг более выразительным

Авторизуйтесь на сайте

Введите Ваш email. Если у Вас еще нет аккаунта, мы создадим его автоматически.

Авторизуйтесь на сайте

Авторизуйтесь, чтобы завершить покупку. Если у Вас еще нет аккаунта, мы создадим его автоматически.

Авторизуйтесь на сайте

Авторизуйтесь, чтобы добавить продукт в избранное. Если у Вас еще нет аккаунта, мы создадим его автоматически.

Ваша коллекция уже ждёт в личном кабинете.

Для просмотра авторизуйтесь.

Для просмотра авторизуйтесь.